「自分は無能なんじゃないか」と感じてしまう瞬間は、誰にでも訪れます。

仕事で失敗が続いたり、周囲と比べて劣っていると感じると、自信は一気に揺らぎます。

私自身、元警察官として働いていた頃、適応障害とうつ病で退職し、その後も転職を繰り返して社会から取り残されたように感じました。

実家で引きこもった時期もあり、「無能な自分はどう生きていけばいいのか」と真剣に悩んでいました。

それでも環境を見直し、強みが活きる役割に寄せていくことで状況は大きく変わりました。

現在は採用担当として人事の最前線に立ち、年収700万円で働けています。

同じ自分でも、土俵が変われば評価は変わります。

この記事でわかること

- 原因の切り分け:役割・評価・スキル・体調・人間関係のどこに“ズレ”があるか

- 今日からできる短期対処:ダメージを最小化して可動域を取り戻す手順

- 90日で“強み×役割”を再設計:社内調整か社外比較かの現実的ルート

今すぐできること(要約)

- 15分の“すぐやる”を3日連続で実行(小さく出して回す)

- 週1で「いつ・何を・どう改善したか」を物証化して上司に共有

- 就寝前のスマホ断ち+翌朝の散歩10分でリズムをリセット

「自分は無能だ」と感じているのはあなただけではありません。

読み終える頃には、どう前に進むかの道筋が見え始めるはずです。

目次

なぜ「自分は無能だ」と感じるのか(原因の切り分け)

“無能”は結果に貼られたラベルであって、原因の名前ではありません。

まずはどこに“ズレ”があるのかを5分で仮決めしましょう。

役割不一致(求められる資質と強みのズレ)

新規開拓や瞬発的コミュニケーションが主業務なのに、分析・設計が強みだと噛み合いません。

「今の役割で求められている行動」を3つ書き出し、得意との重なりを確認します。

- 例:初回架電/即時レス/雑談力 → 内向・分析型は負荷が高い

- 小対処:資料作成・調査・再現化など、得意タスクの比率を1割だけ増やす相談

評価指標のミスマッチ(KPIが実質“声の大きさ”)

成果より残業や場の支配力が評価される職場では、努力と点数が連動しにくい。

週1で「いつ・何を・どう改善したか」を箇条書きにして上司へ事前共有します。

- 指標に合わせた言い換え:売上→「案件化数/受注率/粗利率」など

- 会議前にメールで先出し→発言量に左右されにくくなる

スキル・経験ギャップ(学習順序の問題)

初見タスクが連続すると脳内バッファが溢れ、処理能力以上の負荷になります。

「手順を分解→テンプレ化→再利用」で負荷を均します。

- 例:問い合わせ返信テンプレ/議事録ひな形/定型ToDo

- 1日15分“テンプレ整備枠”を確保

体調・生活リズム(土台が崩れている)

睡眠負債・夜更かし・運動不足は集中と気分を直撃します。

今夜からできるのは就寝90分前のスマホ断ちと、翌朝の散歩10分。

- 入浴はぬるめ10分→寝つき改善

- 朝光で体内時計を同調

人間関係(心理的安全性の低さ)

上司のスタイルと噛み合わないと、質問や試行回数が減って学習が遅れます。

対処は「非難の出ない場面で合意形成」(事前共有・文書ベース)です。

- 提案は1枚スライド(現状→課題→案の順)

- 1対1の場で合意点を先に作る

この章のまとめ:ズレの特定が先、努力は後。

「役割/評価/スキル/体調/人間関係」のどれに主因があるかを仮決めし、次章の短期対処へつなげます。

今日からできる短期対処(ダメージ最小化)

1)タスクの棚卸(15分)

やることを4象限に分けて、今日の“すぐやる”を15分だけ確定します。

完璧に仕上げるより、まずは小さく出して回すことが目的です。

- 4象限:やめる/任せる/後回し/すぐやる

- タイマー15分→「すぐやる」を1つだけ着手

- 完了基準は「提出できる最低限」

2)評価の物証化(週1)

「いつ・何を・どう改善したか」を箇条書きで残し、会議前に上司へ先出しします。

評価の“言語”に翻訳した実績を見せるのがコツです。

- 項目:日時/やったこと/成果/次の一手

- 会議の前日か当日朝にメールで共有

- KPIに合わせて表現(例:件数/率/リードタイム)

3)体調のリズムリセット(今夜〜明朝)

就寝90分前のスマホ断ちとぬるめ入浴10分。

翌朝は外に出て散歩10分で体内時計を同調します。

- カフェインは就寝6時間前までに

- 入浴は40℃目安で短時間

- 朝光を浴びながら歩く(室内より屋外)

4)摩擦を減らすコミュニケーション(明日から)

非難が出にくい場面で合意形成を先に作ると、試行回数が増えて学習が加速します。

「事前共有→1対1→文書ベース」が基本線です。

- 会議の素案を前日送付(現状→課題→提案の1枚)

- 1対1の短い時間を確保(5〜10分)

- 依頼・指示はテキスト化して確認

この章のまとめ:短期対処は、提出の回転を上げる・物証を残す・睡眠と朝光で土台を整えるの3点。

まずは「15分“すぐやる”」「週1の物証化」「就寝前スマホ断ち+朝散歩」から始めましょう。

90日で“強み×役割”を再設計する

最初の2週間:観察と仮説出し

「どの業務でエネルギーが減る/増えるか」を記録し、強みの再現パターンを見つけます。

同時に上司の評価言語(KPI)を観察し、言い換えの辞書を作ります。

- 日報に「増える/減る」メーター(±3段階)

- KPI言い換え例:努力→件数/率/リードタイム

3〜6週間:職務の棚替え交渉(社内)

現状→課題→提案の1枚スライドで、得意領域の比率を1割だけ増やす打診をします。

拒否されても次回に再提案できるよう、定量のログを添えます。

- 任せて欲しいタスク:資料整備/調査/改善プロジェクト など

- 添付:成果ログ(いつ・何を・どう改善したか)

7〜12週間:社外比較も視野に

社内での棚替えが難しいなら、“土俵を変える”社外比較へ。

自己診断→キャリア面談で方向性を固め、最短の移動ルートを設計します。

- 社外比較の尺度:役割の解像度/評価の透明性/学習の速度

- 面談の持ち物:強みメモ/成果ログ/希望する働き方

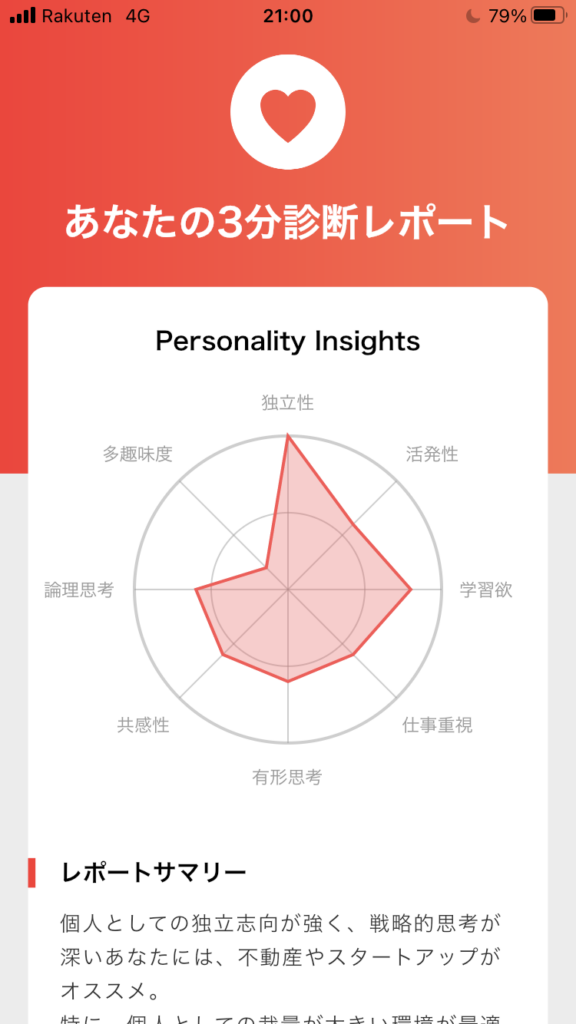

無料で適職傾向を診断する(5分)

プロに相談して戦略設計する

この章のまとめ:観察→社内棚替え→社外比較の順で、“強み×役割”のズレを縮めていきます。

適職探索の実務手順(診断→面談→実行)

① 自己診断(入口づくり)

まずは方向性を掴むために、「5分で傾向可視化」を行います。

結論を出すのが目的ではなく、面談で深める“たたき台”を作るフェーズです。

- 出力:向いている業務パターン/苦手が出やすい状況

- 使い方:面談の最初に提示して議論の起点に

② キャリア面談(戦略設計)

価値観・強み・市場性を整理して、職種×業界×働き方の候補を2〜3に絞ります。

最初の移動は“理想の100点”ではなく“現実の70点”を狙います。

- 決めること:職務要件/学習テーマ/移動時期

- チェック:今の土俵で試せる実験は無いか(即退職の前に)

③ 実行(書類・面接・移動)

20代・既卒は伴走支援を使うと、迷走を最小化できます。

書類の言い換え(KPI翻訳)と、面接での強み事例化をテンプレに。

- 書類:成果を「件数/率/LT」に変換して記載

- 面接:STAR(状況→課題→行動→結果)で話す

20代・既卒は伴走支援で最短ルートへ

この章のまとめ:入口(診断)→設計(面談)→実行の三段攻めで、やることを具体化します。

今すぐできる3つの行動(要約)

- 原因の仮決め(5分):役割/評価/スキル/体調/人間関係のどれか1つに仮で絞る。

- 15分“すぐやる”×3日:小さく提出して回す。回転を戻す。

- 診断→面談の予約:迷走を減らすために日程化する。

FAQ

Q. 最初の一歩は何から始めればいい?

5分で原因の仮決めをして、今日の「15分“すぐやる”」を1つだけ実行。

同時に「いつ・何を・どう改善したか」をメモしておきます。

Q. 上司が理解してくれない・評価が曖昧です

会議の前に1枚スライドで事前共有し、1対1で合意点を作るのが近道。

発言量ではなく、事実ログ(件数/率/リードタイム)で伝えます。

Q. どうしても動けない・気分が沈む日が続きます

今夜はスマホ断ち→ぬるめ入浴→翌朝の散歩10分でリズムを整えるのが先。

心身の不調が強いと感じる場合は、産業医・地域の相談窓口など専門家に相談を。

Q. 転職はすぐに動くべき?社内調整は無駄?

いきなり全替えより、まずは社内で“比率を1割だけ”動かす提案が低リスク。

難しいと判断したら、自己診断→面談→社外比較の順で具体化します。

Q. 自分は本当に無能ですか?向いていないだけですか?

“無能”は結果のラベル。役割/評価/スキル/体調/人間関係のどこがズレているかを特定すれば、打ち手は変わります。

さいごに(今日からのチェックリスト)

- 原因の仮決めを5分で実施(役割/評価/スキル/体調/人間関係)

- 今日の15分“すぐやる”を1つだけ着手

- 実績メモを作成(いつ・何を・どう改善したか)

- 就寝90分前のスマホ断ち→翌朝の散歩10分

- 必要なら診断→面談の予約で迷走を最小化

完璧さより回転。

小さく動けば、必ず前に進みます。