そう思いながら、今日も出勤していませんか?

誰にも相談できず、「自分が弱いだけなのかも」と自分を責めてしまう。

私もかつて、警察官として働いていた頃、職場での人間関係に苦しみ続けていました。

毎日緊張状態のなかで過ごし、心身ともに追い詰められていきました。

「公務員なのに辞めるなんて甘えだ」と自分に言い聞かせ、限界を超えても働き続けた結果、適応障害とうつ病と診断され、職場を離れざるを得ませんでした。

職場いじめは、目に見える傷よりもずっと深く心を削っていきます。

でもそんな状況から抜け出して、自分らしい毎日を取り戻している人たちがいるのも事実です。

この記事では、職場いじめに限界を感じたときに実践できる具体的な対処法を5つ紹介します。

この記事を読むことで、あなたが少しでも自分を大切にする選択ができるよう願っています。

目次

職場いじめの証拠は必ず残そう|今すぐできるチェックと記録のポイント

職場いじめを乗り越える第一歩は、「証拠を残す」ことです。

感情的になりやすい状況でも、冷静に「いつ・誰が・何をしたか」を記録することで、あなたの行動は強くなります。

メモ・日記での記録

- 日時・場所・相手・発言内容・状況を、紙でもスマホでもいいので書き留める

- 感情の変化(怒り・不安・落ち込み)も記録して、精神的影響を意識化する

録音・録画の活用(法的に問題がない範囲で)

- 上司や同僚からのハラスメント(命令、叱責、無視など)は、可能ならスマホ録音や録画を活用

- ※ 録音・録画の法律や規則は会社によって異なる点に注意

メール・チャットのスクショを保存

- メール、LINE、Teams、Slackなどのやり取りはスクショ or ダウンロードして保管

- やりとりの日時・参加者・発言内容が後で証言として役立つ

客観的データ(遅刻・欠勤・業務実績)も記録

- 不当な叱責や降格があった場合、遅刻や実績と照らし合わせて備える

- 「いじめを受けた」だけでなく、「努力していた証拠」も重要

なぜ記録が重要か?

- 冷静ではない時でも、客観材料として自分を守る盾になる

- 社内相談・産業医・社労士などに話す際の説得力に繋がる

- 退職に踏み切る・法的措置を検討する際の土台にもなる

例:「〇月△日、上司Aに『役に立たない』と言われ、午後1時間休憩に行かされた」という事実があれば、次の相談以降に強く伝えられる。

今日からできる3つのチェック項目

- スマホのメモアプリ or ノートに、出来事が起きたその日のうちに記録する

- やりとりのスクショをフォルダにまとめ、日付順に整理する

- 定期的に記録内容を見返し、感情の変化やパターンを把握する

まずはこの章で紹介した「記録を残す方法」を即実践してみてください。

それだけでも、今後あなたが進む道を自分で選ぶ力になるはずです。

あわせて読みたい

在職中に転職を考えているなら|おすすめ転職エージェントと成功の進め方

「今の仕事を続けながら、転職活動を始めたい…」 「在職中だと転職活動を進めにくいのでは…」 そんな不安を抱えている方はとても多いです。 ですが、在職中に転職活動を…

職場いじめで限界を感じたら相談を|社内外の頼れる窓口と実践ポイント

職場いじめに限界を感じたとき、「誰かに話す」ことがあなたを救う第一歩になります。

一人で抱え込まず、共感してくれる相手を見つけましょう。

社内で相談できる相手

- 信頼できる同僚:あなたの状況を理解してくれる存在として心強い

- 人事・労務担当者:職場全体の公平性を担保し、解決策を提案してくれる可能性がある

- 産業医・カウンセラー:健康面からのフォローが必要な場合に頼れる相談先

社外の相談窓口や専門家を活用する

- 家族や友人:感情を整理するための安全な場として有効

- 弁護士相談:証拠が揃ってきたら、法的アドバイスを求めるのも一つの選択肢

- キャリア相談サービス:ポジウィルキャリアでは、キャリアの専門家がマンツーマンで支援してくれます。

相談するときに意識したいこと

- 何がいつ起きたか、記録を整理して伝える

- 自分の感情だけでなく、「業務への支障」も含めて事実を明確に話す

- 改善策ではなく「自分の状態を理解してほしい」という軸で話すことを基本にする

社外相談まで踏み切るサイン

- 心身の不調(睡眠障害・食欲不振・集中力低下など)が続く場合

- 社内に信頼できる相談相手がいない場合

- 相談しても改善が見られない、もしくは報復が怖い状況にある場合

自分の気持ちは「弱さ」ではありません。

一歩を踏み出すその行動こそが、あなたが自分を大切にする第一歩です。

相談をためらうあなたへ|法律はあなたの味方です

職場いじめに悩む方の中には、「こんなことで相談してもいいのだろうか」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、いじめやハラスメントは明確に法律で禁止されており、相談することはあなたの正当な権利です。

たとえば、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)では、事業主に対し「職場におけるハラスメントを防止するための措置を講じる義務」が課されています(第30条の2)。

また、厚生労働省が公開しているハラスメント対策マニュアルにも、いじめ行為の具体例や相談先が明記されています。

「自分のせいかも」ではなく、「明らかに不当な行為」であることを知ることが、行動するきっかけになります。

あわせて読みたい

「仕事向いてない」と言われた…これってパワハラ?【無理せず抜け出す方法】

仕事向いてないと言われてショックですか?本記事では仕事向いてないと言われた時にすべきことを解説。

職場いじめを乗り越えるには?まず合う職場を知る無料診断と職業適性テスト

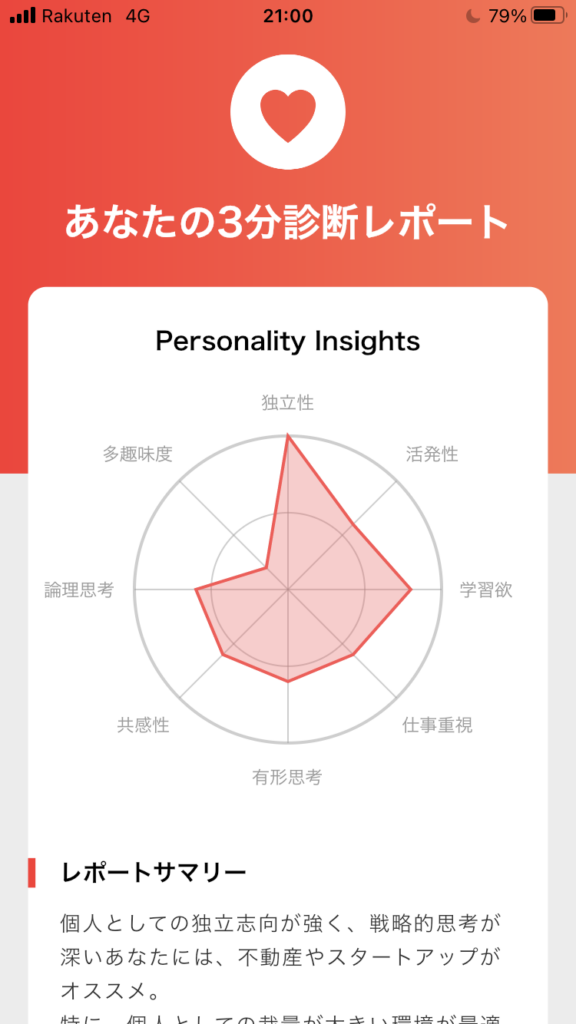

「この職場にずっといていいのかな…?」と迷っている方には、まず自分に合った働き方や職場環境を客観的に知ることが効果的です。

その第一歩として、無料診断や公的な適性検査を活用しましょう。

厚生労働省提供の職業適性テスト(Gテスト)とは?

厚生労働省の職業情報提供サイトでは、職業適性テスト(Gテスト)を無料で受診できます。

能力・興味・価値観を3~4項目で分析し、自分の強みや職務との適合性を測定します 。

無料診断アプリとの違いと活用法

- 公的適性検査(Gテスト等)は客観性・信頼性が高く、自己理解の土台作りに向いている

- AI診断アプリ(例:ASSIGN)はスマホで気軽にできて、合う職場イメージをつかむのに最適

両者を併用することで、「なぜつらかったのか」「何が自分に合っていたのか」が明確になります

どうして“合う職場”を知ることが重要か?

- 環境のミスマッチでないと分かれば「自分だけの問題ではなかった」と認識できる

- 診断結果を転職活動に活かせば、地に足のついたキャリア選択につながる

- 自信にもつながり、次の一歩を踏み出す勇気が育ちます

公的診断と転職支援サービスとの連携

たとえば、職業適性の結果を手掛かりにすることで、ASSIGNのようなAI診断アプリやキャリア支援サービスを、より効果的に活用できます。

ただ診断するだけでなく、解説やサポートとセットで使うことがポイントです。

公的適職診断+AI診断を使って適職を見つける4ステップ

- 厚生労働省「職業情報提供サイト」でGテストなどの公的診断を受ける

- 診断結果を記録し、強み・働き方の柱を明確にする

- その後、アプリ(ASSIGNなど)で「合う職場のイメージ」を深掘りし、自分に合った環境を探す

- ジェイックや第二新卒エージェントneo

のような手厚いサポートをしてくれるエージェントを利用

のような手厚いサポートをしてくれるエージェントを利用

この章で紹介したように、自分に合う職場をまず知るプロセスを経ることで、転職や職場改善の行動は「自分のための選択」になります。

あわせて読みたい

転職ブランク1年、何もしてない…それでも大丈夫|面接の答え方・再就職成功のポイント

「転職ブランク1年」「何もしてない」。 そんなキーワードで検索している方は、きっと今、焦りや不安を抱えているはずです。 僕自身、警察官をパワハラで辞めてから、適…

経歴に傷があっても大丈夫|職場いじめで退職しても再出発はできる

職場いじめが原因で退職した経験があると、「もうまともな企業には就職できないんじゃないか」と感じてしまう方も多いです

特に、無職期間が空いていたり、心身の不調で働けなかったブランクがある場合、「面接で何を言われるんだろう」と不安になりますよね。

でも、安心してください。

経歴に傷があることを理由に、社会復帰を諦める必要はありません。

離職理由に“いじめ”があっても問題ない

いじめやパワハラが原因で退職したことは、恥ずべきことではありません。

実際、厚生労働省の「過労死等防止対策白書」でも、職場のハラスメントが心身の不調や離職につながる深刻な問題として扱われています。

さらに、労働契約法第5条では、

「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう必要な配慮をしなければならない」

と定められており、企業側が安全配慮義務を怠った場合には、退職も正当な判断となり得ます。

“人柄重視”の企業も実在する

職歴やブランクだけで判断せず、「これから頑張ろうとする意志」や「誠実な人柄」を評価してくれる企業も多く存在します。

たとえば、ジェイックでは、書類選考なしで複数社と面接できる機会が用意されており、ブランクのある方や未経験者にも理解のある企業が多く参加しています。

と感じている方には、面談前に専任アドバイザーがサポートしてくれるため、安心して挑むことができます。

再スタートに向けた3つの行動ステップ

- まずは、「いじめによる離職は恥ではない」と自分を認める

- 自分の希望条件・苦手な環境を言語化しておく

- ジェイックや第二新卒エージェントneo

のような支援サービスに登録し、話を聞いてもらう

のような支援サービスに登録し、話を聞いてもらう

過去にどんな経験があっても、それを受け入れて進もうとする気持ちがあれば、再スタートは必ず切れます。

職場いじめをきっかけに人生を見直す|自分と向き合うキャリア相談のすすめ

職場いじめを経験したあなたは、もしかすると今、「これからどう生きていけばいいんだろう」と、人生そのものに疑問を感じているかもしれません。

心が深く傷ついたときこそ、表面的な転職だけではなく、

- 「自分は何を大切にしたいのか」

- 「本当に望む働き方とは何か」

をじっくり考えるチャンスでもあります。

厚生労働省も「キャリア形成支援」を重視している

厚生労働省が推進する「キャリア形成支援制度」では、労働者が自律的にキャリアを考える機会を持つことの重要性が示されています。

職場いじめなどで「働く目的」や「自分の価値観」が揺らいでしまった方にこそ、キャリアカウンセリングという“対話の時間”が大きな意味を持ちます。

自分ひとりで答えを出そうとしなくていい

誰かと話すことで、言語化できなかった悩みが整理され、「自分がどうしたいのか」が見えてくることがあります。

たとえば、ポジウィルキャリアでは、転職を前提とせずに「自分を知る」ことから始められるキャリア相談を提供しています。

ポジウィルキャリアと転職エージェントとの大きな違いは「求人の紹介をしない」ことです。

専属のトレーナーが伴走しながら、価値観や理想の働き方を掘り下げていくため、“いま”の悩みだけでなく、これからの人生全体を見つめ直すヒントが得られます。

キャリア相談を受けた人の声(実例)

- 「辞めたい理由が“逃げ”ではなく、“前向きな決断”だったと気づけた」(30代女性)

- 「家族や友人にも話せなかった本音を、初めて吐き出せた」(20代男性)

- 「“どう働くか”だけじゃなく、“どう生きたいか”を考える時間になった」(40代男性)

人生を見つめ直す3つのステップ

- 今の不安や違和感を書き出してみる(無理にポジティブでなくていい)

- 「どんな働き方なら安心できそうか?」を考える

- ポジウィルキャリアで無料面談を受けてみる

答えはすぐに見つからなくても構いません。

今の自分を知り、受け止め、整理する時間を持つことで、人生は確実に前に進み始めます。

あわせて読みたい

『仕事辞めたいけど生活できない』は誤解である3つの理由

仕事辞めてゆっくりしたいけど、生活できないしなぁ…。 このようなお悩みにお答えしていきます。 はじめまして、20代で6度の転職を経験したゆうやです。 僕は働くのが嫌…

職場いじめに限界を感じたあなたへ|自分を守る選択をしよう

ここまで読み進めてくださったあなたは、きっと日々の職場で心が限界に近づくような思いをしているのだと思います。

でも、どうか忘れないでください。

今の苦しさは、あなたが弱いからではなく、理不尽な環境に置かれているからこそ起きていることです。

この記事でご紹介したように、職場いじめを乗り越えるためにできる行動は、今すぐ始められるものばかりです。

- 記録を残す

- 誰かに相談する

- 自分に合う職場を知る

- 経歴に自信がなくても再出発できると知る

- 人生そのものを見つめ直す

もし「何から始めていいか分からない」と感じたら、以下のサービスをのぞいてみてください。

どれも、あなたの気持ちに寄り添うことを第一に考えてくれるものです。

自分を責めるのではなく、自分を守る選択をしてください。

その一歩が、あなたの人生を取り戻すきっかけになります。

よくある質問(FAQ)

職場いじめはどこに相談すればいいですか?

社内の人事や産業医、労務担当に相談するのが第一歩です。

社外の場合は、労働基準監督署や法テラスの無料法律相談、ポジウィルキャリアのようなキャリア支援サービスも活用できます。

いじめの記録はどのように残せばいいですか?

をメモやスマホのメモアプリに残しましょう。

メールやチャットのスクリーンショットも有効です。

録音・録画は法的注意が必要ですが、許される範囲で活用できます。

退職後に空白期間があると再就職は不利ですか?

必ずしも不利とは限りません。

ジェイックや第二新卒エージェントneoのように、ブランクのある人を前向きに支援するサービスもあります。

自分に合った職場が分からないときはどうすればいいですか?

ASSIGNなどのAI適職診断アプリを活用することで、客観的に「向いている働き方」の傾向を把握できます。

厚生労働省の職業適性テストも無料で受けられます。

退職は甘えではないのでしょうか?

労働契約法第5条では、使用者(会社)には労働者の安全に配慮する義務があると定められています。

職場いじめなどで心身に影響が出ているなら、退職は「逃げ」ではなく「自分を守る選択」です。

あわせて読みたい

社会不適合者は甘え?【社会不適合者の僕が解説】

『社会不適合者は甘え』と言う人もいますが、そんなことはありません。 なぜなら過酷な労働によってうつ病になった方や、脳に何らかの機能障害があり、自閉症やアスペル…