20代とはいえ2回目も短期離職したら転職できないよね??

このようなお悩みにお答えしていきます。

はじめまして!20代で3度の短期離職をしているゆうやです。

僕はこれまで6度の転職をしており、うち3回は短期離職をしています。

こんな僕ですが、現在はホワイト企業に転職を成功させ、企業の採用担当をしています。

今回はこのような背景の僕が、20代で短期離職を2回してしまった人が転職を成功させる方法を解説していきます。

この記事を読めば、20代で2回短期離職をしているあなたでも転職を成功させられますよ。

目次

結論:20代で2回目の短期離職をしても転職できる

理由は以下のとおり。

- 場合によって第二新卒として扱われる

- 20代はポテンシャル採用してもらえる

- 転職者数は年々増加している

- 新卒入社の3人に1人は短期離職している

- 20代の2人に1人は転職を経験している

以下でくわしく説明しますね。

第二新卒(※)として扱われる

あなたが学校を卒業後3年内なら第二新卒として扱われるので、20代で2回目の短期離職をしても転職できます。

※第二新卒とは高校、専門学校、大学を卒業した人が企業へ入社し、数年内の退職および転職を検討している人のこと。

転職活動のためすでに退職をした人も含まれており、多くの場合は学校を卒業後3年内の人を指します。

最近だとYahooやサイボウズといった大企業も、第二新卒の採用を行なっています。

年々、第二新卒の需要は高まっており、第二新卒を専門にサポートする転職エージェントもあるくらいです。

なのであなたが学校を卒業後3年内なら20代で2回目の短期離職をしても転職できます。

第二新卒の就職に強いエージェント

僕の推しエージェント

- JAIC(ジェイック):書類選考なしで優良企業約20社と面談できる!全国に約40社しかない職業紹介優良事業者

- 第二新卒エージェントneo:手厚いサポートが売りで最短6日で内定獲得!約34,000人の求職者を支援した実績あり

- ウズキャリ:内定率86%以上!離職率/労働時間/社会保険の有無/雇用形態などで厳しい基準を設けブラック企業を徹底排除

20代はポテンシャル採用してもらえる

ポテンシャル採用とは、求職者の潜在能力を評価基準とする採用方法。

20代なら余裕でポテンシャル採用されるので、短期離職を2回していようが問題ありません。

なかでもITエンジニアは2030年までに79万人が不足すると経産省が発表するほどの人手不足で、ポテンシャル採用が多く行われています。

あわせて読みたい

未経験でもIT業界に転職できる!知っておきたいサービスを無料・有料に分けて紹介

この記事は未経験からIT業界に転職したい人に向けて書きました。 日本のIT人材は深刻な人手不足なので、未経験を歓迎している企業が多いです。 しかし月80時間以上の残…

転職者数は年々増加している

総務省の調査によれば2019年の転職者は351万人で、過去最多。

このように転職者数は年々増加しているので、20代で短期離職を2回していても転職できます。

もちろん短期離職していることはネガティブな評価につながりやすいですが、経歴に傷がある人をサポートしているエージェントを利用して面接対策すれば問題ありません。

新卒の3人に1人が短期離職している

令和4年10月28日(金)に厚生労働省が報告したデータによると、大卒の3人に1人、中卒にいたっては2人に1人が短期離職しています。

| 新規学卒就職者の就職後3年以内離職率 |

| 中学 | 57.8% |

| 高校 | 35.9% |

| 短大など | 41.9% |

| 大学 | 31.5% |

だから20代で2回短期離職しても、あまり心配する必要はありません。

しっかりと面接対策をすれば必ず就職先が見つかります。

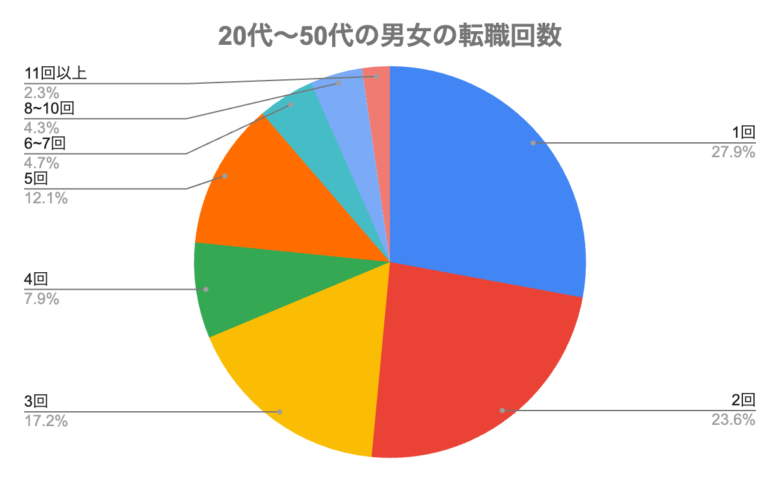

20代の2人に1人は転職を経験している

昭和や平成とは異なり、令和は転職が当たり前の時代です。

2021年の調査によれば、20代の2人に1人は転職を経験していることが明らかになっています。

参照:「社会人の転職に関する調査」

また以下のグラフは20〜50代男女の転職回数をまとめたものです。

転職動向調査2023年版より作成

転職動向調査2023年版より作成

見てわかるように、転職回数1回が最多の27.9%で、次いで2回が23.6%です。

こうした背景から現代は“大転職時代”と言われています。

なので20代で2回短期離職していても、しっかり対策すれば転職できますよ。

短期離職2回目の20代が転職を成功させるには?

ここからは短期離職2回目の20代が転職を成功させる方法を解説します。

経歴に傷がある人をサポートしているエージェントを利用する

20代で2度も短期離職していると、足元を見られてしまいブラック企業に就職しやすいです。

なので経歴に傷がある人をサポートしているエージェントを利用するのが良いです。

ジェイックや第二新卒エージェントneo、ウズキャリなら独自の基準を設けてブラック企業を徹底排除しており、短期離職している人でも利用できます。

3回短期離職した僕に対しても親身にサポートしてくれた素晴らしいエージェントです。

ジェイックと第二新卒エージェントneo、ウズキャリは短期離職してしまった人全員におすすめしたいエージェントです。

あわせて読みたい

【2025年版】47都道府県別・おすすめ転職エージェントまとめ|ニート・フリーターから正社員へ

地方での就活が難しすぎる…」「自分の県には求人が少ない気がする…」 そんな不安を抱えている、20代のニート・フリーター・既卒の方へ。この記事では、全国47都道府県ご…

人手不足の業界を狙う

20代で2回短期離職してしまった人は、人手不足の業界を狙って転職活動するのもよいでしょう。

たとえば介護業界やIT業界は人手不足です。

ただし介護業界は給料が安くて忙しいので、IT業界を狙った方がいいです。

エンジニアズゲートやテックハブニュービーを利用すれば、無料でIT業界への転職サポートを受けられますしね。

あわせて読みたい

未経験でもIT業界に転職できる!知っておきたいサービスを無料・有料に分けて紹介

この記事は未経験からIT業界に転職したい人に向けて書きました。 日本のIT人材は深刻な人手不足なので、未経験を歓迎している企業が多いです。 しかし月80時間以上の残…

ライバルと差別化する

20代で2回短期離職してしまった人は、他の転職者よりも不利な状態から転職活動がスタートします。

なので他の人と同じことをしても、なかなか転職活動はうまくいかないので、英語力やITスキルなど、他人と差別化できるスキルを身につけると良いでしょう。

ただし29歳の人は20代の強みを活かして、未経験の業界に飛び込むなど、若さを活かした転職活動をしたほうがいい場合もあります。

このあたりはジェイックと第二新卒エージェントneo、ウズキャリのコンサルタントと相談し、どう行動するのがベストなのか相談すると良いでしょう。

派遣から正社員を目指す

この記事を読んでいる人のなかには、20代で2回短期離職してしまったせいで、内定をもらえずにいる人もいるでしょう。

そんな人は派遣から正社員を目指してみるのも1つの手です。

僕の知人には派遣から正社員になり、30歳で年収900万円稼ぐまで成り上がった人がいます。

僕自身も派遣社員から正社員になったので、わりと再現性の高い方法だと思います。

短期離職してしまう原因を分析する

短期離職をしても転職できますが、やはり企業からのイメージは悪いです。

なので2度と短期離職しないように対策を打っておきましょう。

20代とはいえ、さすがに3回目の短期離職をしたら人生が詰みますからね。

以下に20代が転職する理由TOP5を紹介するので、同じ目に遭わないように対策を練っておきましょう。

| 順位 | 転職理由 | 割合 |

|---|

| 1 | 給与が低い・昇給が見込めない | 32.8% |

| 2 | 昇進・キャリアアップが望めない | 25.2% |

| 3 | 社内の雰囲気が悪い | 23.4% |

| 4 | 尊敬できる人がいない | 22.9% |

| 5 | 業界・会社の先行きが不安 | 22.4% |

引用:doda「転職理由ランキング【最新版】 みんなの本音を調査!」これらの原因は、転職活動をしっかり行えば事前に防げる退職理由なので、面倒くさがらずに対策をしておきましょう。

どうしても対策が面倒ならジェイックや第二新卒エージェントneo、ウズキャリのようにサポートが手厚いエージェントを使うといいですよ。

短期離職2回目の20代がやってはいけない行動

焦って転職先を決める

2回目の短期離職をした20代は、なかなか内定をもらえないことが多いため、焦って転職先を決めてしまいがちです。

そしてブラック企業に入社してしまい3回目の短期離職につながりやすいです。

なので早く転職先を決めたい気持ちをグッと押さえて、じっくり転職活動することをおすすめします。

あるいはジェイックや第二新卒エージェントneo、ウズキャリのようにブラック企業を徹底排除しているエージェントから求人を紹介してもらい、その中から求人を選ぶといいですよ。

自己分析せず転職活動する

『二度ある事は三度ある』このことわざでも言われるように、20代で2回目の短期離職をしている人は、3回目も短期離職する可能性が高いです。

なので今までの転職活動の何がいけなかったのか自己分析し、これまでと同じ失敗をしないように気を付ける必要があります。

自己分析をするにはポジウィルキャリアのようなキャリア相談サービスを利用するのもいいですし、ASSIGNのようなAI診断ツールを使うのもいいです。

いずれにせよ今までと同じことを繰り返しても、同じ結果になるだけです。

これまでと同じ方法の転職活動

「同じことを繰り返しながら違う結果を望むこと,それを狂気という」

アインシュタイン

天才物理学者のアインシュタインが残した名言にもあるように、同じことを繰り返しながら違う結果を望むのはおかしいです。

- 今まで転職サイトやハローワークを使って転職活動していた→エージェントを使う

- 自己分析したことがない→自己分析してみる

こんな感じで、今まで失敗した方法とは別の方法を試してみるといいでしょう。

20代の短期離職を2回目でストップさせる方法

ここでは短期離職を2回目でストップさせる方法をお伝えします。

少し面倒ですが、このステップをしっかりやればホワイト企業に就職できますよ^^

自己分析

自己分析せず転職活動しても、自分に合った仕事と出会いにくいので、短期離職の原因になりやすいです。

ポケモンでたとえるなら炎タイプで水タイプのポケモンとバトルするようなもの。

もし炎タイプで水タイプに勝てたとしても非効率ですよね。

転職もポケモンと同じで自分の強みと弱みを知らずに転職活動しても非効率です。

なので短期離職を2回目でストップさせるためにも、自己分析は必ずしておきましょう!!

【厳選】無料で使える自己診断ツール

- ASSIGN:業界初。AIがあなたの天職を診断してくれる

- リクナビNEXT:診断結果は8,568通り「グッドポイント診断」

- ミイダス:「可能性診断」で、活躍できる可能性の高い会社からスカウトが届く

- doda:向いている働き方や企業風土が分かる 「キャリアタイプ診断」

キャリア相談サービスを利用するのもおすすめ

さらに高いレベルの自己分析を求める方は、キャリア相談サービスを受けるのもオススメです。

キャリア相談サービスでは、国家資格を持つプロコーチがマンツーマンで対応してくれるので、より高次元の自己分析ができます。

僕が利用したのは20-30代相談実績No. 1のポジウィルキャリアです。

初回45分は無料で利用できるので、まだ利用したことのない人は利用してみるといいですよ。

\ 20代-30代の相談実績No. 1 /

45分の無料相談実施中!!

求人選定

以下のポイントに注意するとブラック企業の求人を見抜けますよ。

- いつも求人掲載をしていないか

- 年間休日は105日以上か

- クチコミサイトの評判は悪くないか

この他にも疑問点があればエージェントの担当者に質問すると、ほぼ確実にブラック企業を避けられます。

あわせて読みたい

【20代向け】未経験から正社員を目指せる!おすすめ転職エージェント7選|失敗しない選び方も解説

「転職したい。でも、何から始めればいいかわからない。」 そんなふうに悩んでいる20代のあなたへ。 初めての転職、未経験のチャレンジ、キャリアへの不安…。20代の転職…

書類選考対策

20代で2回目の短期離職をしている人は、書類選考の時点でお見送りになることが多いです。

なのでライバルたちよりも魅力的な応募書類を作る必要があります。

魅力的な応募書類を作るにはジェイックや第二新卒エージェントneo、ウズキャリなど、手厚いサポートが受けられるエージェントを使うと効率的です。

またはジェイック就職shopやキャリアパーク就職エージェントなどの書類選考なしの特別フローで選考を受けられるエージェントを利用するのもいいでしょう。

面接対策

20代で2回目の短期離職をしている人はマイナスから選考がスタートするので、面接でうまく自分の魅力を伝える必要があります。

自分の魅力を伝えるときに有効なのが、短期離職した理由をポジティブにすることです。

ネガティブな人と一緒に働きたい人なんていないですからね。

なので面接では以下3つのポイントを心がけましょう^^

- ネガティブな表現はポジティブに

- 前職の悪口は言わない

- 短期離職したことを隠さない

以上を踏まえて退職理由を作ると、以下のようになります。

- 給料が低かった→成果を正しく評価してほしい

- 仕事内容→自分の強みを活かして働きたい

- 残業が多い→効率的に働きたい

“ものはいいよう”なので上手い言い回しを考えてみましょう。

まとめ:短期離職2回目の20代でも転職できる?ホワイト企業に就職する方法を解説

ここまで読んでいただきありがとうございます。

面接対策や自己分析、転職エージェントのサポートを受ければ、短期離職2回目の20代でも転職できることが分かってもらえたと思います。

またはジェイック就職shopやキャリアパーク就職エージェントのように書類選考なしで選考を受けられるエージェントを利用してみるのもいいでしょう。

20代で3回目の短期離職をした僕ですら正社員になれたので、2回目のあなたなら余裕ですよ。自信をもってくださいね。

というわけで今回は以上です。

最後までご覧いただきありがとうございました。

本記事で紹介した短期離職2回目の20代におすすめのサービス

JAIC(ジェイック)

全国に42社しかない職業紹介優良事業者。

ニート・フリーターの就職に強く、81.1%の成功率を誇る。

書類選考なしで約20社の優良企業と面談できるのがポイント。

著者もジェイックを利用しニートから人生を逆転した。

第二新卒エージェントneo

平均10時間の手厚いサポートがあるので初めての転職をする人に大人気。

不採用通知の内容がわかるので、改善点を見つけやすい。

取引企業は1万社を超えており、自分に合った仕事と出会える。

ウズキャリ

書類通過率93%超えで、既卒・第二新卒・フリーター、ニートの内定率86%以上!

平均20時間の手厚いサポートがあるので、就職活動に不慣れの人でも安心して利用可能。

独自のブラック企業データベースを保有しているので、あなたが選考を受けている企業のブラック企業判定もできる。

就職shop

リクルートが運営する既卒・フリーター向けの就職相談サービス。

書類選考なしで選考に臨めるのがポイント。

人柄や意欲を評価をしてくれる会社をたくさん紹介してくれる。

利用者の4人に3人は正社員未経験。

キャリアパーク就職エージェント

関東(東京、神奈川、千葉、埼玉)、関西(大阪、兵庫、京都)、名古屋、仙台、福岡、北海道にお住まいの方向けのエージェント。

1名の方と10回以上の面談をするなど手厚すぎるサポートが売り。

人事責任者に直接推薦してくれて、 ES・一次選考免除などの特別フローで選考を受けられるため、最短1週間で内定が可能。

6800件以上の求人を保有しており、ご紹介の幅が広いのが特徴。

年間休日130日以上の東証一部上場企業など、優良企業の求人を多数保有している。

ポジウィルキャリア

ポジウィルキャリアは20-30代のキャリア形成に特化しており、累計相談者数24,000人超えの大人気サービス。

プロのコーチがあなたにとってベストな選択肢を共に考えてくれます。

キャリア版ライザップと呼ばれており、利用者満足度は90%超え。