「すぐ辞める人の末路は悲惨だ」とよく言われます。

転職回数が増えると不利になる、貯金が底をつく、周囲から信用されなくなる・・・。

そんな不安を抱いている人も多いのではないでしょうか。

私自身も、警察官を適応障害で退職した後、配管工やリゾートバイト、派遣などを短期間で辞め続けた経験があります。

その当時は「自分の末路はどうなるのだろう」と恐ろしく、周囲からは「甘えている」「根気がない」と見られることもありました。

しかし結論から言えば、すぐ辞める=悪ではありません。

辞め方や次の選択を工夫することで、キャリアを柔軟に築ける人もいます。

実際、私はその後キャリア支援サービスを活用し、複数の転職を経て現在は採用担当・管理職として年収700万円に到達しました。

この記事では、すぐ辞める人の特徴・末路・「甘え」や「優秀」とされる見方をわかりやすく解説します。

さらに、後悔しないキャリアを選ぶための方法も紹介します。

最後まで読めば、「すぐ辞める=不幸な末路」という思い込みから解放され、自分らしい働き方を選ぶヒントが見つかるはずです。

目次

すぐ辞める人は本当に末路が悲惨なのか?

まず最初に確認しておきたいのは、「すぐ辞める人の末路=悲惨」というイメージが本当に正しいのかどうかです。

ネットや周囲の声では、次のようなネガティブな未来像が語られがちです。

- 転職回数が多く、面接でマイナス評価を受ける

- 職歴が安定せず、正社員になれないまま年齢を重ねる

- 貯金ができず生活が不安定になる

- 「また辞めるのでは?」と採用側から信用されない

確かに、統計的にも短期離職はリスクがあります。

厚生労働省の調査によると、新卒の3年以内離職率は高卒で約40%、大卒で約30%にのぼり、厚生労働省:新規学卒者の離職状況(令和5年3月卒業者) でも示されています。

つまり「すぐ辞める」こと自体は珍しくなく、一定数の人が同じ悩みを抱えているのです。

一方で、すぐ辞めたからといって必ず悲惨な末路になるわけではありません。

むしろ、環境を見切るスピードが早く、成長産業や自分に合った職場へ移動する柔軟さを持つ人もいます。

採用担当として多くの応募者を見てきましたが、転職回数が多くても「前向きな理由」で辞めてきた人は評価されるケースが少なくありません。

つまり、「すぐ辞める=悲惨」と決めつけるのは早計です。

大切なのはなぜ辞めたのか、そして次にどう行動するのかです。

この章のまとめ

- 「すぐ辞める人の末路=悲惨」というイメージは一面的なもの

- 短期離職は一定のリスクはあるが、多くの人が経験している

- 辞めた理由とその後の行動次第でキャリアはプラスにも転じる

すぐ辞める人の特徴

「すぐ辞める人にはどんな特徴があるのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。

私自身も複数回の短期離職を経験し、また採用担当として面接官をしてきた立場からも、いくつかの共通点が見えてきました。

理想が高すぎる

「やりがいのある仕事がしたい」「人間関係のストレスがない職場がいい」といった理想を強く持っている人は、現実とのギャップに耐えられずすぐ辞めてしまう傾向があります。

理想を持つことは大切ですが、現実とのバランスを取れないと早期離職につながりやすいのです。

人間関係に敏感

上司との相性や職場の雰囲気に強く影響を受けやすいタイプもいます。

例えば私が警察官だった頃、飲み会を断るのは「ありえない」という空気があり、それに馴染めず強いストレスを抱えていました。

こうした環境が合わない場合、早めに辞めてしまうのは自然な反応とも言えます。

我慢より行動を優先する

「とりあえず続けるよりも、合わないなら辞める」という決断が早い人も特徴のひとつです。

世間的には「根気がない」と見られるかもしれませんが、裏を返せば環境を変える行動力があるとも言えます。

実際、私も違和感を放置せず退職したことで、その後のキャリアにつながった経験があります。

自己分析が不足している

どんな仕事が自分に合うのかを理解せずに就職すると、合わない職場を選んでしまい、結果的に早期離職につながることがあります。

採用担当として感じるのは「辞めた理由を自分の言葉で説明できない人」は同じ失敗を繰り返しやすいということです。

この章のまとめ

- すぐ辞める人には「理想が高い」「人間関係に敏感」「行動力がある」「自己分析不足」といった特徴がある

- ネガティブに見える特徴も、見方を変えれば強みに転じる場合がある

- 大切なのは特徴を理解し、同じ失敗を繰り返さない工夫をすること

仕事をすぐ辞めるのは甘えなのか?

「仕事をすぐ辞めるのは甘えだ」と言われることがあります。

私自身も短期離職を繰り返したときに、周囲から「根性がない」「逃げている」と批判された経験があります。

確かに、辞めるたびに自分を責めてしまう人も多いでしょう。

「甘え」と見られやすい理由

- 就職や転職は時間とコストをかけて採用されているため、短期離職は会社に迷惑をかける

- 日本社会では「我慢して続けること」が美徳とされやすい

- 周囲と比べてキャリアが安定しないため、本人も劣等感を抱きやすい

このような背景から「すぐ辞める=甘え」という評価につながりやすいのです。

「甘え」とは限らない理由

しかし実際には、すぐ辞めることが必ずしも甘えだとは言えません。

むしろ環境を変える決断は勇気が必要であり、自分を守るための行動でもあります。

- ブラック企業から早めに離れることは「自己防衛」になる

- 無理に続けて心身を壊すより、早めに方向転換した方が健全

- 職場を変えることで新しいチャンスに出会える場合もある

私も警察官を辞めたとき、当時は「甘え」と言われましたが、今振り返れば心身の限界を守るために必要な決断でした。

もし無理に続けていたら、今のように採用担当として働けてはいなかったでしょう。

大切なのは「辞め方」と「次の行動」

辞めること自体よりも、なぜ辞めるのか・辞めた後どう動くのかが重要です。

理由を言語化し、前向きな行動につなげることで、短期離職はマイナスではなくプラスの経験に変えられます。

この章のまとめ

- 「仕事をすぐ辞めるのは甘え」と見られやすいのは社会的背景があるため

- 実際には自己防衛や環境改善のための前向きな決断であることも多い

- 大切なのは「辞め方」と「次の行動」を明確にすること

すぐ辞める人が優秀とされるケース

「すぐ辞める=根気がない」とマイナスに捉えられがちですが、実は逆に「優秀」と評価されるケースも存在します。

採用担当として多くの人材を見てきた中で、短期離職がプラスに働く場面をいくつも目にしてきました。

見切りが早く、成長市場に移動できる

停滞した業界やブラックな環境に長く留まらず、早めにキャリアチェンジできる人は将来性があります。

特にITやWeb業界など成長産業では、「見切りの速さ=柔軟な適応力」として評価されることがあります。

リスク回避能力が高い

問題のある職場にしがみつかず、早めに離れることは大きなリスク回避につながります。

心身を壊す前に環境を変えられるのは、ある意味で冷静な判断力の表れです。

自己成長への意識が強い

「今の環境では学べることが少ない」と判断し、より成長できる場所を求めて動ける人もいます。

採用担当の立場からも、「転職理由がスキルアップ」である場合は前向きに評価されやすいです。

環境適応力がある

すぐに辞めるということは、それだけ多様な職場を経験しているということでもあります。短期離職が続いても、その過程で培った適応力や人間関係の構築力を活かせる人は少なくありません。

実際、私自身も複数回の短期離職を経験しましたが、その度に新しい環境でゼロから人間関係を築いてきました。今となっては、それが採用担当として面接官を務める際の強みになっています。

この章のまとめ

- 「すぐ辞める人」は柔軟さやリスク回避能力が高いと評価されることがある

- 転職理由がスキルアップやキャリア形成であれば、むしろプラスに働く

- 短期離職を繰り返す中で培った環境適応力は強みに変えられる

採用担当から見た“すぐ辞める人”の印象

私は現在、採用担当として日々多くの応募者と面接を行っています。その立場から「すぐ辞める人」に対してどのような印象を持つのか、率直にお伝えします。

マイナスに映るポイント

- 履歴書に短期離職が続くと「また辞めるのでは?」と警戒される

- 辞めた理由が曖昧だと「責任感がない」と見なされやすい

- 一貫性のない職歴は「キャリアプランが描けていない」と判断されやすい

特に「辞めた理由を自分の言葉で説明できない人」は、採用側からマイナス評価を受けやすい傾向があります。

プラスに映るポイント

一方で、すぐ辞めた経験が必ずしもマイナスに働くとは限りません。以下のようなケースではプラス評価につながります。

- 辞めた理由が具体的かつ前向き(例:「より成長できる環境を求めて」)

- 短期離職を通じて学んだことを語れる

- 次のキャリアに一貫性を持たせている

採用担当としては「なぜ辞めたのか」を知りたいのであって、辞めた事実そのものを責めたいわけではありません。むしろ、過去の選択をどう振り返り、今後どう活かすのかを語れる人は好印象です。

実際に感じたこと

私の経験では、短期離職が続いていても「自分の特性に合った仕事を探すために試行錯誤している」と説明できた人は、前向きに評価されました。逆に、辞めた理由が「なんとなく合わなかった」という表現に留まる人は、選考を通過するのが難しくなりがちです。

この章のまとめ

- 採用担当は「すぐ辞める=即不採用」とは見ていない

- 辞めた理由を明確に説明できるかどうかが評価の分かれ目

- 過去の短期離職をどう活かすかを語れれば、むしろプラス評価も可能

すぐ辞める人の末路を避けるためにやるべきこと

短期離職のリスクを抑え、後悔しない選択をするためには「辞め方」と同じくらい「次の動き方」が重要です。ここでは、今日から着手できる実践策を4つのステップに整理しました。

1.自己分析を先に固める(最短でミスマッチを減らす)

合わない職場を選び続ける最大要因は「自己分析の浅さ」です。価値観・強み・ストレス要因を言語化してから求人を見るだけで、早期離職の確率は下げられます。まずは手間が少ないツールで土台づくりをしましょう。

- 価値観の明確化:やりがい・働く目的・避けたい条件を箇条書き

- 強みの棚卸し:他者から褒められた行動・再現できる成果を書き出す

- ストレス要因の特定:人・環境・仕事内容のどこで疲弊したかを分類

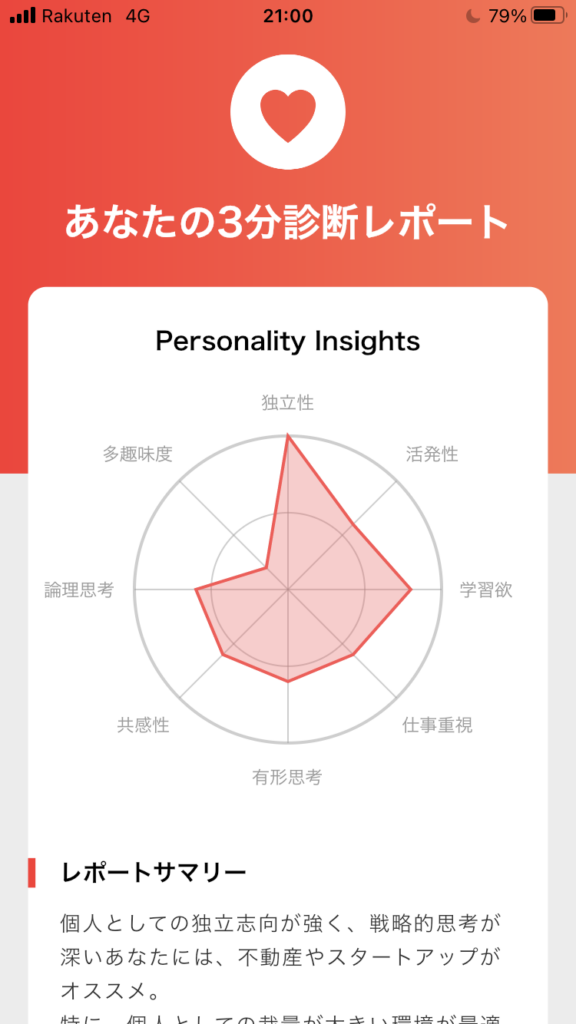

適職診断の活用:アプリでサクッと軸を作るのは有効です。ASSIGNはAIが適職を診断してくれる無料アプリなので、自己分析の取っ掛かりに最適です。

→ ASSIGNを無料ダウンロードする

2.学び直しで「次を辞めにくい下地」を作る

スキル不足は配属ガチャや単純作業に陥りやすく、再びミスマッチを呼びます。短期で効果が出やすい学習領域から着手しましょう。

- 資格系:基礎固めと履歴書アピールに有効(例:事務・宅建・社労士など)

- ITインフラ・ネットワーク:未経験からの需要が高く職種移動がしやすい

- 法律・会計・ビジネス基礎:どの業界でも汎用性がある

講座の例:

ユーキャン/ アガルート

ITインフラ特化の就職支援つきスクールなら ネットビジョンアカデミー なども検討候補になります。

3.伴走型のキャリア相談で「辞めグセの根」を断つ

短期離職を繰り返す背景には、環境だけでなく思考パターン(完璧主義、衝動的な見切り、自己肯定感の低下)が潜んでいることが多いです。第三者の伴走で意思決定の精度を上げましょう。

- 意思決定のフレームを導入する(入社前:Must/Want/Deal-breakerの3軸)

- 退職の「基準日」を先に決め、感情ではなく条件で判断する

- 面接で過去の短期離職を“学び”として語る原稿を作る

マンツーマンで意思決定の質を高めたい人は ポジウィルキャリア や キャリドラ のようなキャリア支援サービスの活用も有効です。

4.転職チャネルの最適化(「次は続く」を前提に選ぶ)

次の職場選びは「続けられる条件」を軸に。非公開求人や面接対策を使い倒すとミスマッチを減らせます。

- 条件の優先順位を可視化(年収・働き方・人間関係・成長機会)

- 職務経歴書は“再現性ある成果”で構成(数値・役割・プロセス)

- 面接では短期離職の理由を「問題→対策→学び→次での活用」の順で説明

20代~第二新卒なら 第二新卒エージェントneo、未経験からのキャリア形成支援に強い ジェイック のようなエージェントを併用し、求人選定と面接対策を効率化しましょう。

この章のまとめ

- 自己分析→学び直し→伴走支援→最適チャネルの順に進めるとミスマッチが減る

- 「続けられる条件」を先に定義し、面接では短期離職を学びに変えて語る

- 具体ツール(適職診断・講座・伴走支援・エージェント)を使い分けると再現性が高まる

まとめ:すぐ辞める人の末路は「選び方」で変わる

「すぐ辞める人の末路は悲惨」と言われがちですが、実際に未来を決めるのは辞めた理由の言語化と、そこからの次の選択です。短期離職にはリスクもありますが、自己分析→学び直し→第三者の伴走→最適な転職チャネルという順番で打ち手を整えれば、キャリアは十分に再設計できます。

- ネガティブ評価を受けやすいのは「理由が曖昧」なときだけ

- 見切りの早さ・環境適応力は強みとして転じる

- 「続けられる条件」を先に定義し、面接では短期離職を学びとして語る

今日できる最初の一歩は、ASSIGNで価値観と適職の仮説を作ること。次に、ユーキャンや アガルート で足りない基礎を補強。迷いが大きい人は ポジウィルキャリアや キャリドラで意思決定を並走してもらい、最後に 第二新卒エージェントneoや ジェイックで求人選定と面接対策を最適化しましょう。

この記事のゴール

- 「すぐ辞める=不幸な末路」という思い込みから解放される

- 自分に合う職場を選ぶための手順がクリアになる

- 今日から動ける具体的アクションが分かる

関連記事(内部リンク)

よくある質問(FAQ)

Q1. すぐ辞める人はどんな仕事が向いていますか?

短期離職が多い人は「変化に強い」「新しいことに挑戦するのが苦にならない」という特性を持つ場合が多いです。そのため、ルーティン業務よりもプロジェクト型や成果主義の環境に向いています。例えばIT・Web業界、ベンチャー企業、営業職などは評価基準が明確で「続けること」より「結果」が重視されやすい傾向があります。

Q2. すぐ辞める人は本当に出世できないのでしょうか?

必ずしもそうではありません。短期離職を繰り返していても、転職の理由を前向きに説明でき、キャリアの一貫性を見せられれば評価されます。特に成果を数値で示せる職種(営業、マーケティング、エンジニアなど)では、実績を積めば出世や年収アップも可能です。

Q3. 面接で短期離職を突っ込まれたらどう答えればいいですか?

「辞めた理由」を正直に話すだけでは不十分です。大切なのは「問題 → 対策 → 学び → 今後の活かし方」の流れで説明すること。例えば「人間関係が原因で辞めた」なら、「次は報連相を徹底して関係を築く」と改善点を示すと評価されやすいです。

Q4. 仕事をすぐ辞めるのはやっぱり甘えですか?

世間からは「甘え」と見られることがありますが、実際には自己防衛や健全な方向転換であるケースも多いです。むしろ無理をして心身を壊すリスクの方が大きいため、「甘えかどうか」ではなく「辞め方と次の行動」が重要です。

Q5. すぐ辞める人が後悔しないための最初の一歩は?

最も手軽で効果的なのは自己分析から始めることです。アプリを使えば短時間で適職の方向性が分かります。例えば ASSIGN は無料でAIが適職を診断してくれるので、まずは自分の軸を確認するのに役立ちます。