「実家に暮らしているけど、家にお金を入れるべきか…」

そんなふうに悩んでいませんか?

私自身も20代のころ、実家暮らしをしながら正社員として働いていました。

生活費のほとんどを親に頼っていたため、

- 「このままでいいのかな…」

- 「親に負担をかけているのでは?」

という罪悪感を感じていたのを覚えています。

友人の中には「一切入れていない」という人もいれば、「毎月3万円は必ず渡している」という人もいて、何が正解なのかわからないままモヤモヤ…。

そんな経験からこの記事では、実家暮らしで家に入れるお金の平均額や相場をデータで解説し、

- 年代別の目安や親との話し合い方

- トラブルを避けるコツ

まで詳しく紹介します。

読めば「自分はいくら入れればいいのか」が明確になり、親子関係も円満に保てる方法が見えてきます。

あわせて読みたい

実家暮らし×フリーターは最強?一生このままでも“なんとかなる”って本当?

「実家暮らしでフリーターやってる自分って最強じゃない?」 そう感じる瞬間、ありませんか? 家賃も光熱費もゼロ、食費も最低限で済んで、バイトだけで気ままに生きら…

目次

実家暮らしで家にお金を入れるべき理由

「家にお金を入れるべきかどうか」悩む人は少なくありません。

ここでは、実家暮らしをしている社会人がなぜ家にお金を入れるべきなのか、その理由を3つの視点から解説します。

家計を支えるという意味

実家暮らしをしていると、

といった生活費を親が負担してくれることが多くなります。

これは社会人として収入を得ている立場からすると、本来なら自分で負担すべき費用を肩代わりしてもらっていることにほかなりません。

毎月数万円でも家に入れることで、親の家計負担を軽くし、家族全体の暮らしを安定させることができます。

感謝の気持ちを形にする

お金を入れる行為は、単なる経済的負担の分担だけでなく、感謝の気持ちを形にする方法でもあります。

私も社会人になったばかりの頃、最初は家にお金を入れていませんでした。

しかし、親からの何気ない一言「食費も光熱費もかかっているんだよ」でハッとし、毎月1万円から渡し始めました。

すると、家の中の雰囲気が変わり、親との会話も前よりスムーズになったのを覚えています。

自立心を育てる

家にお金を入れる習慣は、社会人としての自立心を育てるきっかけになります。

「いずれ一人暮らしをするための練習」として、毎月一定額を支払うことは、家計管理や貯金の習慣を身につけるうえでもプラスに働きます。

この章のまとめ

- 家にお金を入れることは、家計を支えるだけでなく感謝を示す行為でもある

- 金額は少額でもよく、社会人としての自立心を育てる効果がある

- 親子関係を円滑にするきっかけにもなる

20代・30代の平均額と相場を徹底比較

20代・30代の平均額と相場を徹底比較

20代・30代の平均額と相場を徹底比較

実家暮らしで家にいくら入れればよいのか迷う人は多いでしょう。

ここでは、20代・30代の平均額や相場をデータに基づいて解説し、自分の金額を考える参考にしてもらいます。

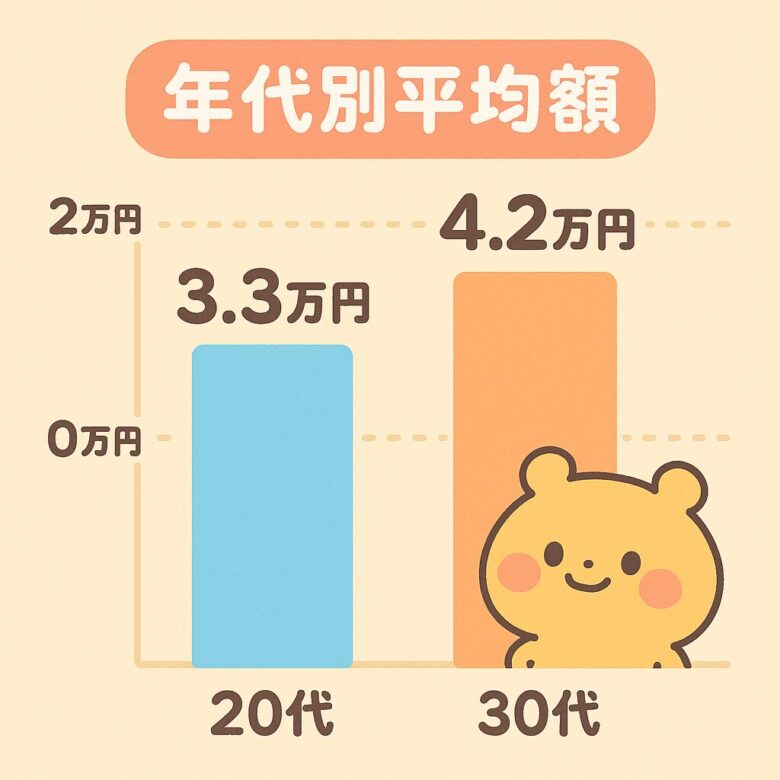

20代・30代の平均額

ある調査では、20代で実家に入れている金額の平均は約3.3万円、30代では約4.2万円という結果が出ています。

これは収入が上がるにつれて負担額も増える傾向を示しており、特に30代になると家計への貢献度を高める人が多いことがわかります。

手取りの1.5〜2割が目安

年代や家計事情にかかわらず、手取りの1.5〜2割程度を目安にするのが一般的です。 例えば、

- 手取り20万円 → 約3万円

- 手取り25万円 → 約3.5〜5万円

- 手取り30万円 → 約4.5〜6万円

といったイメージです。

収入が少ない場合は無理せず、まずは「できる範囲で感謝を伝える」ことを重視するのがよいでしょう。

家にお金を入れている人の割合

実家暮らしをしている人のうち、およそ7割が家にお金を入れているといわれています。

つまり「何も払わない」というのは少数派であり、多くの人が何らかの形で家計に貢献しているのが現状です。

この章のまとめ

- 20代の平均は約3.3万円、30代は約4.2万円

- 手取りの1.5〜2割を目安に考える人が多い

- 実家暮らしでお金を入れている人は約7割と多数派

自分に合った金額を決める方法:家計シミュレーション付き提案

自分に合った金額を決める方法:家計シミュレーション付き提案

自分に合った金額を決める方法:家計シミュレーション付き提案

平均額や相場は参考になりますが、実際にいくら入れるべきかは人それぞれです。

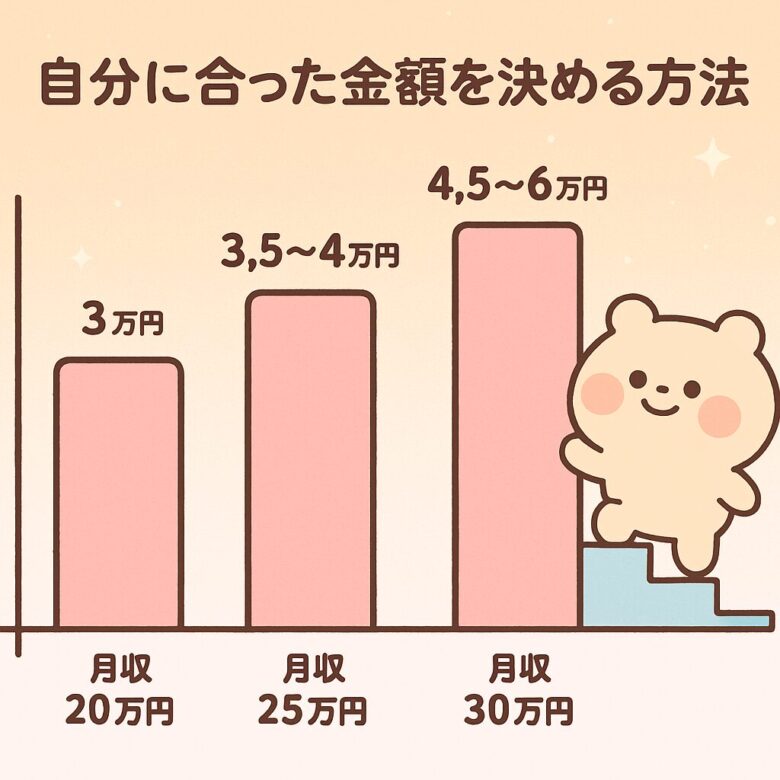

ここでは、月収別のモデルケースと金額の見直しポイントを紹介します。

月収別モデルケース

- 月収20万円の場合 → 約3万円

- 月収25万円の場合 → 約3.5〜4万円

- 月収30万円の場合 → 約4.5〜6万円

収入が少ない人は無理をせず、「できる範囲で感謝を示す」ことを優先しましょう。

逆に収入に余裕がある場合は、家計への貢献度を高めることで親子関係も良好になりやすいです。

収入が上がったら見直す

昇給や転職などで収入が増えたタイミングは、家に入れるお金を見直す良い機会です。

少しずつ金額を増やすことで、親にとってもありがたく、自分自身の金銭感覚の成長にもつながります。

私自身の体験

私も社会人1年目の頃は月収が少なく、最初は1万円だけ家に入れていました。

しかし、昇給で収入が増えたタイミングで3万円に増額。

すると親から「ありがとう」と言われ、お金だけでなく感謝の気持ちを示す大切さを実感しました。

この章のまとめ

- 金額は月収や生活状況に合わせて調整する

- 目安は手取りの1.5〜2割

- 収入増減時には見直しをすると良い

親との話し合い方とトラブル予防のコミュニケーション術

お金の話はデリケートで、伝え方を誤ると親子関係に影響することもあります。

ここでは、親との話し合い方とトラブルを避けるためのコツを解説します。

話し合い時に伝えるべき3つのポイント

- 感謝の気持ちを言葉にする

- 「これまで育ててくれてありがとう」「生活を支えてくれて助かっている」など、 まずは感謝をしっかり伝えることで、話し合いの雰囲気が和らぎます。

- 無理のない金額設定をする

- 自分の収入や将来の独立資金を考えつつ、現実的に払える金額を提示することが大切です。

- 将来の計画も共有する

- 「いつまで実家暮らしを続けるか」「将来的に独立する時期」など、 親も気になっている情報を共有することで納得感が生まれます。

トラブルを避ける合意形成の秘訣

- 一方的に金額を決めず、親の意見を聞きながら相談する

- 感情的にならず、冷静に数字や期間を提示する

- 曖昧な約束ではなく、具体的に「毎月○円を入れる」と明確にする

私自身の経験

私も家にお金を入れるとき、最初は「いくらならいいのか」と悩みました。

勇気を出して親に相談し、「1万円から始めて、収入が増えたら見直す」という合意を得たことで、トラブルなくスムーズにスタートできました。

結果的に、親も安心し、自分も心理的にスッキリしたのを覚えています。

この章のまとめ

- 感謝の気持ちを言葉で伝えることが大切

- 金額は無理のない範囲で合意形成する

- 将来の計画を共有することで信頼関係が深まる

あわせて読みたい

【2025年版】47都道府県別・おすすめ転職エージェントまとめ|ニート・フリーターから正社員へ

地方での就活が難しすぎる…」「自分の県には求人が少ない気がする…」 そんな不安を抱えている、20代のニート・フリーター・既卒の方へ。この記事では、全国47都道府県ご…

入れない選択はアリ?メリット・デメリットを検討する

入れない選択はアリ?メリット・デメリットを検討する

入れない選択はアリ?メリット・デメリットを検討する

中には「実家にお金を入れていない」という人もいます。

では、入れない選択はアリなのでしょうか?ここではそのメリットとデメリットを整理します。

入れないメリット

- 貯金や投資に回せるお金が増える

- 家にお金を入れないことで、独立資金や自己投資に充てられる金額が増えます。

- 将来の選択肢が広がる

- 引っ越しや転職など、資金が必要なライフイベントへの対応力が高まります。

入れないデメリット

- 親子関係の悪化リスク

- 「家に全くお金を入れない」という事実が、親の気持ちを傷つけたり、不満につながることがあります。

- 社会人としての責任感を疑われる可能性

- 周囲から「甘えている」という印象を持たれるリスクもあります。

私自身の視点

私は一時期「お金を入れないで貯金を優先する」という考えをしたことがあります。

しかし、親にその理由を説明せずに過ごした結果、「うちのことを軽く考えているのでは」と言われてしまいました。

そこからきちんと話し合いをし、最終的には少額でも家にお金を入れることでお互い納得できました。

この章のまとめ

- 入れないことで貯金や投資がしやすい反面、親子関係に悪影響を与えるリスクがある

- 入れない場合は、必ず理由を伝え、親との合意を得ることが重要

実家暮らしを活かした資産形成と未来設計

実家暮らしを活かした資産形成と未来設計

実家暮らしを活かした資産形成と未来設計

実家暮らしは家賃や光熱費などの生活コストを抑えられる分、将来に備えた資産形成を進めやすい環境です。

ここでは、浮いたお金を有効活用する方法と将来設計の考え方を紹介します。

支払額を貯金・投資に回す

実家暮らしで浮いた分を貯金や投資に回すことで、

などのライフイベントに備えられます。

毎月数万円でも長期的に積み立てることで、大きな資産形成につながります。

将来に向けたマネープランを考える

- 「いつまで実家で暮らすか」

- 「独立のタイミングはいつか」

といったライフプランを描き、それに合わせて資金計画を立てましょう。

例えば、独立を2年後に予定しているなら、敷金礼金や家具購入費用などの初期費用を逆算して貯めていくことが大切です。

私自身の経験

私も実家暮らしで浮いた分を積極的に貯金に回しました。

その結果、独立する際の初期費用に困らず、安心して一人暮らしを始められました。

実家暮らしは資産形成の絶好のチャンスだと実感しました。

この章のまとめ

- 浮いたお金は資産形成や将来のライフイベントに回せる

- ライフプランに合わせた計画的な貯蓄が重要

- 実家暮らしはお金を貯める絶好の機会

まとめ:納得感のある金額選びと家族との信頼構築がカギ

まとめ:納得感のある金額選びと家族との信頼構築がカギ

まとめ:納得感のある金額選びと家族との信頼構築がカギ

実家暮らしで家に入れるお金は、単に生活費の分担だけでなく、感謝を伝える手段であり、 社会人としての自立心を育てるきっかけにもなります。

平均額や相場を参考にしつつ、自分の収入やライフプランに合った金額を設定し、親ときちんと話し合って決めることが大切です。

また、浮いたお金を貯金や投資に回し、将来に備えた計画を立てることで、実家暮らしのメリットを最大限に活かせます。

納得感のある金額と円満なコミュニケーションがあれば、親子関係はより良くなり、 安心して自立に向けたステップを踏み出すことができます。

この記事のまとめ

- 家にお金を入れるのは感謝と自立心の表れ

- 平均額や相場は20代で約3.3万円・30代で約4.2万円

- 手取りの1.5〜2割を目安に、自分に合った金額を設定

- 親と話し合い、納得感のある合意形成を心がける

- 浮いたお金は資産形成や未来設計に活用する

よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)

Q1. 実家暮らしで家に入れるお金はいくらが妥当ですか?

A. 手取りの1.5〜2割を目安にする人が多いです。

例えば、手取り20万円なら3万円前後が相場です。

無理のない範囲で、親と話し合って決めましょう。

Q2. 家にお金を入れないと親子関係は悪くなりますか?

A. 必ずしも悪くなるわけではありませんが、「何も払わない」という事実は不満の原因になりやすいです。

理由を説明したうえで合意形成することが大切です。

Q3. 実家暮らしで貯めたお金はどう使えばいいですか?

A. 独立資金・引っ越し費用・自己投資など、将来に役立つ用途に充てると良いです。

実家暮らしは資産形成のチャンスなので計画的に使いましょう。

Q4. 親にいくら払うかを話し合うのは気まずいのですが…

A. 気まずいと感じるのは自然ですが、感謝の言葉とともに「どれくらいが適切か一緒に考えたい」と伝えるとスムーズに進みます。