「またその口癖、言っていませんか?」

何気ない一言でも、積み重なれば「仕事ができない人」と評価されてしまうことがあります。

本人は無意識のつもりでも、周囲からは「やる気がない」「責任感がない」と見られてしまい、信頼を失う原因になりかねません。

実際、私も採用担当として面接や職場で多くの人を見てきましたが、口癖ひとつで印象が大きく変わる場面を何度も経験してきました。

それほど言葉は、思考や行動を映し出す「鏡」なのです。

この記事では、仕事ができない人に共通する口癖10選を具体例とともに紹介します。

さらに、その裏にある思考回路や特徴をひも解き、口癖を改善する実践方法もお伝えします。

今の自分を振り返りたい方はもちろん、部下や同僚の口癖が気になる方にも役立つ内容です。

ぜひ最後まで読んで、言葉を変えることでキャリアを前向きに進めるヒントを見つけてください。

目次

仕事ができない人の口癖とは?

「口癖ぐらいで評価は変わらない」と思うかもしれません。

しかし実際には口癖はその人の思考回路や仕事への姿勢を映し出す鏡です。

どれほどスキルがあっても、日常的にネガティブな言葉や責任逃れの発言を繰り返していれば、周囲からの信頼は徐々に失われていきます。

なぜ口癖が「仕事ができない」と判断されるのか

心理学者Albert Bandura(1997)は「自己効力感(self-efficacy)」の概念を提唱し、人は「できない」「無理」といったネガティブな自己言及を繰り返すことで、本当に自信を失い、成果を出しにくくなると示しました。

つまり「無理です」「できません」といった口癖は、本人の意識以上にパフォーマンスを下げてしまうのです。

(出典:Bandura, A. *Self-efficacy: The exercise of control*. 1997)

また、Mayfieldら(2002)の研究では、リーダーがポジティブな言葉を使うとチーム全体のモチベーションが上がり、

逆にネガティブな言葉を多用すると組織の生産性が低下することが明らかになっています。

これは個人の口癖も、周囲に伝染して職場全体の雰囲気に影響することを意味します。

(出典:Mayfield, J., & Mayfield, M. *Leader communication strategies*. 2002)

口癖と「思考回路」の関係

言語学の世界ではSapir-Whorf仮説と呼ばれる理論があり、「言語が思考を規定する」と考えられています。

つまり「仕方ない」「どうせ無理」という言葉を繰り返すと、脳はその前提で考えるようになり、本来なら挑戦できる場面でも諦めてしまいやすくなります。

このように、口癖は単なる言葉の癖ではなく、思考習慣そのものです。

「仕事ができない人」と見られる口癖を直すことは、自分の思考回路を変え、評価を好転させる第一歩となります。

仕事ができない人の口癖10選【共通点】

ここからは、職場でよく耳にする「仕事ができない人」の口癖を10個紹介します。

単なる言葉の癖に見えますが、心理学的には思考習慣や行動パターンの表れであり、周囲に与える印象や信頼にも直結します。

1. 「でも…」「だって…」と責任を回避する

常に「でも」「だって」で返す人は、責任を取らずに逃げる傾向があります。

社会心理学では「自己防衛的帰属」と呼ばれ、自分の失敗を外部要因に押し付ける心理メカニズムです。

これが繰り返されると「言い訳が多い人」とレッテルを貼られやすくなります。

(出典:Miller, D. T., & Ross, M. *Self-serving biases in the attribution of causality*. 1975)

2. 「忙しい」が口癖の人

「忙しい」を繰り返す人は、タスク管理が苦手だったり、優先順位をつけられない傾向があります。

研究では、ネガティブな言葉を多用する人はストレスホルモンのコルチゾールが高まりやすいことが報告されています。

つまり「忙しい」と言い続けるほど、本人のストレスも増幅してしまうのです。

(出典:Pennebaker, J. W. *Emotion, disclosure, and health*. 2007)

3. 「無理です」「できません」とすぐに諦める

何事も「無理」「できません」と即答する人は、自己効力感(self-efficacy)が低い可能性があります。

心理学者Banduraは「自分ならできる」という信念が行動を決定づけると示しています。

この口癖は挑戦意欲を奪い、成長の機会を逃す原因になります。

(出典:Bandura, A. *Self-efficacy: The exercise of control*. 1997)

4. 「聞いてません」「知らなかった」と言い訳する

情報共有が不足しているときに出る言葉ですが、これを繰り返す人は「報連相ができない人」と見られます。

組織心理学の研究では、情報を受動的に待つ人よりも、能動的に確認する人の方が成果を上げやすいことが分かっています。

(出典:Saks, A. M., & Ashforth, B. E. *Proactive socialization*. 1997)

5. 「あとでやります」と先延ばしにする

「あとでやります」は一見前向きですが、実際には先延ばし行動(procrastination)の典型です。

先延ばしが習慣化すると、締め切り間際のストレスやミスが増え、評価を下げやすくなります。

心理学的には「短期的快楽を優先し、長期的な利益を軽視する傾向」と説明されます。

(出典:Steel, P. *The nature of procrastination*. 2007)

6. 「私には関係ない」と主体性を持たない

責任範囲を限定しようとする口癖ですが、チームワークを乱す原因になります。

組織行動学の研究では、主体的に関わる従業員は生産性が高く、逆に「関係ない」と発言する人は早期離職率が高い傾向が報告されています。

(出典:Bakker, A. B., & Demerouti, E. *The Job Demands-Resources model*. 2007)

7. 「誰もやってない」と挑戦を避ける

新しいことに対して「誰もやってないから」と拒む人は、リスク回避傾向が強いタイプです。

しかしイノベーション研究では、新しい取り組みへの積極性がキャリア成功を左右するとされています。

(出典:Amabile, T. M. *Creativity in context*. 1996)

8. 「前からこうだから」と変化を拒む

慣習や過去のやり方に固執するのは「現状維持バイアス(status quo bias)」と呼ばれる心理です。

研究では、このバイアスが強い人ほどキャリア停滞に陥りやすいとされています。

(出典:Samuelson, W., & Zeckhauser, R. *Status quo bias in decision making*. 1988)

9. 「○○さんが悪い」と人のせいにする

責任を他者に転嫁する癖は、信頼関係を大きく損ないます。

社会心理学の研究では「他責的な人」は協力関係を築けず、組織内で孤立しやすいことが示されています。

(出典:Rotter, J. B. *Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement*. 1966)

10. 「どうせ…」とネガティブ思考を繰り返す

「どうせうまくいかない」といった諦めの言葉は、学習性無力感(learned helplessness)の典型です。

これは心理学者Seligmanによって提唱され、挑戦意欲を奪い、抑うつや生産性低下につながることが知られています。

(出典:Seligman, M. E. P. *Learned helplessness*. 1972)

このように、一見ささいな口癖にも科学的な背景や心理メカニズムが隠れています。

次の章では、これらの口癖から見えてくる「共通点と特徴」を整理していきます。

仕事ができない人の口癖に見える特徴と共通点

ここまで紹介した口癖には、いくつかの共通した特徴が見えてきます。

単なる言葉の癖ではなく、心理的な傾向や行動特性が反映されているため、放置するとキャリア全体に悪影響を及ぼしかねません。

責任回避型の特徴

「でも…」「だって…」「○○さんが悪い」といった口癖は、失敗や課題の原因を自分以外に求める典型的なパターンです。

社会心理学では「外的帰属傾向」と呼ばれ、問題を外部要因に押し付ける人ほど学習や成長が遅れるとされています。

Rotter(1966)の研究によれば、内的コントロール(自分に原因があると考える)を持つ人ほど、成果やキャリア発展につながりやすいことが示されています。

(出典:Rotter, J. B. *Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement*. 1966)

ネガティブ思考型の特徴

「無理です」「できません」「どうせ…」など、否定的な言葉を繰り返す人は、学習性無力感(learned helplessness)に陥っている可能性があります。

心理学者Seligman(1972)の研究では、否定的な言葉を習慣化すると「自分にはどうせできない」という信念が強まり、行動意欲を失っていくとされています。

この思考は本人のモチベーションを奪うだけでなく、周囲にも悲観的な空気を広げてしまいます。

(出典:Seligman, M. E. P. *Learned helplessness*. 1972)

依存・他責型の特徴

「聞いてません」「知らなかった」「私には関係ない」といった言葉は、能動的に行動せず、周囲に依存する傾向を示しています。

Saks & Ashforth(1997)の研究によれば、職場で成果を上げる人は「情報を待つ」のではなく、自ら確認・質問する積極性を持っていると報告されています。

依存的な姿勢は、結果的に「成長意欲がない人」「組織に貢献しない人」という印象を与えてしまうのです。

まとめると、仕事ができない人の口癖には「責任回避」「ネガティブ思考」「依存・他責」の3つの共通点が見られます。

この特徴を理解することで、単なる「口癖」ではなく、根底にある思考習慣を改善する必要があるとわかります。

自分の口癖をチェックする方法

自分の口癖は無意識に出ることが多いため、気づきにくいものです。

しかし、気づけなければ改善もできません。ここでは、実際に使えるチェック方法を紹介します。

セルフチェックリスト

以下の質問に「はい」が多い場合、要注意です。自分の発言を振り返りながら確認してみましょう。

- 会話の最初に「でも」「だって」と言うことが多い

- 「忙しい」「無理」と口にすることが多い

- うまくいかなかったとき「人のせい」にしてしまう

- 新しい提案に対して「誰もやってない」と拒むことがある

- やるべきことを「あとで」と先延ばしすることが多い

心理学的にも「自分の発言をモニタリングする」習慣は、行動変容を促す有効な方法とされています。

たとえばBaumeister(2004)の自己制御研究では、自己認識を高めることで衝動的な行動を抑制できることが示されています。

(出典:Baumeister, R. F. *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications*. 2004)

他人に指摘してもらう方法

自分では気づけない場合、周囲に協力してもらうのも効果的です。

特に信頼できる同僚や上司に「自分の口癖に気づいたら教えてください」と頼んでみましょう。

外部からのフィードバックは、自己認識のギャップを埋めるのに役立ちます。

実際、組織心理学の研究では、フィードバックを受ける社員の方がパフォーマンス改善率が高いことが分かっています。

(出典:London, M., & Smither, J. W. *Feedback orientation and feedback culture*. 2002)

このようにセルフチェック+フィードバックを組み合わせることで、自分の口癖をより正確に把握でき、改善への第一歩を踏み出せます。

口癖を改善するための実践方法

口癖は無意識の習慣なので、直すには意識的な工夫が必要です。

ここでは心理学的に効果があるとされる改善方法を紹介します。

ネガティブをポジティブに置き換える練習

- 「無理です」→「まずはやってみます」

- 「忙しいです」→「優先順位をつけて取り組みます」

といった形で、ネガティブな言葉をポジティブな言い回しに変えることが効果的です。

認知行動療法(CBT)の研究では、ネガティブな自己言及をポジティブに置き換える「リフレーミング」によって、ストレス軽減と行動改善が見られることが報告されています。

(出典:Beck, J. S. *Cognitive behavior therapy: Basics and beyond*. 2011)

「事実」と「感情」を切り分けて話す

「どうせできない」ではなく、「今回はここが難しい」と事実ベースで表現するだけで印象は変わります。

言葉に「感情」を混ぜず、できるだけ「事実」を述べる習慣をつけることがポイントです。

心理学者Ellisの合理情動行動療法(REBT)でも、事実と感情を分けて考えることが非合理的な思考を減らし、現実的な解決行動につながると示されています。

(出典:Ellis, A. *Reason and emotion in psychotherapy*. 1962)

言葉の癖を直すトレーニング法

具体的な改善には以下のようなトレーニングが有効です。

- 日記やメモに口癖を書き出す:自己認識を高め、修正ポイントを明確にできる

- 「禁止ワードリスト」を作る:「でも」「だって」などを避け、代替フレーズを準備する

- 音声録音でセルフチェック:会議や会話を録音し、自分の口癖を客観的に確認する

行動科学の研究でも「記録とフィードバック」を組み合わせることが習慣改善に効果的であるとされています。

(出典:Kazdin, A. E. *Behavior modification in applied settings*. 2012)

このように、言葉を意識的に変える練習+習慣化のトレーニングを行えば、徐々にネガティブな口癖を減らし、信頼される言葉遣いに切り替えていけます。

もし直せなければどうする?

口癖は「思考習慣」そのものなので、自分一人で直すのが難しいケースもあります。

特に長年染みついた口癖は、自己流の努力だけでは改善が進まず、評価やキャリアに悪影響を与え続けてしまうリスクがあります。

第三者に相談する(キャリアコンサル)

心理学の研究でも、他者からのフィードバックや伴走支援が行動変容を促すことが分かっています。

(出典:Kluger, A. N., & DeNisi, A. *The effects of feedback interventions on performance*. 1996)

信頼できる上司・先輩に相談するのも一つの方法ですが、利害関係のない第三者(キャリアコンサルタントや専門サービス)を活用すると、より客観的に課題を指摘してもらえます。

自分では気づけない「無意識の口癖」や「言葉のクセ」を具体的に改善していけるでしょう。

転職支援サービスを活用する

もし今の職場で評価が下がり続けていると感じるなら、環境を変えるのも有効な選択肢です。

転職支援サービスを利用すれば、キャリア相談だけでなく、模擬面接やフィードバックを通じて「伝え方」「言葉の使い方」を改善できるサポートが受けられます。

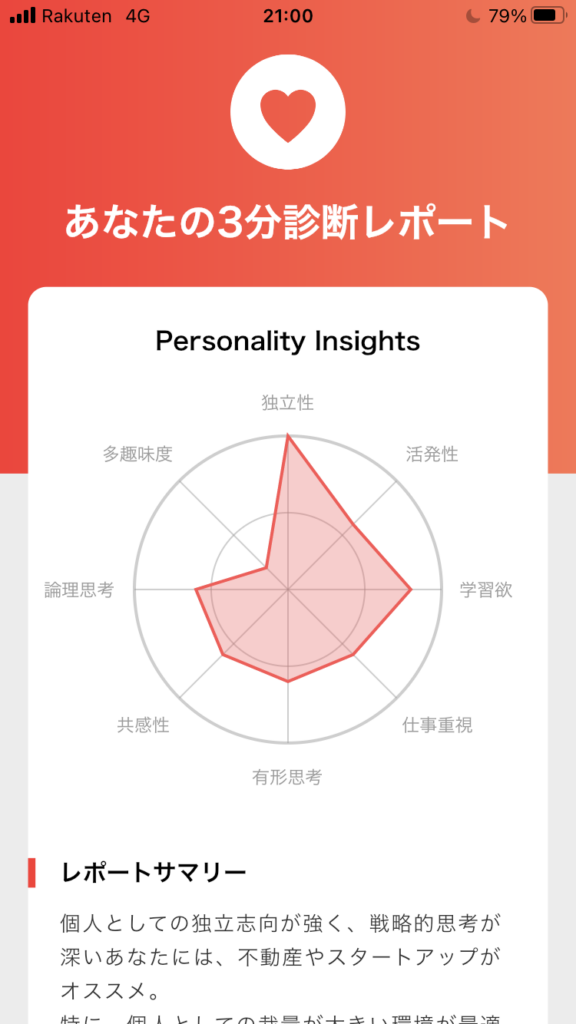

例えば、AIが適職を診断してくれる無料アプリのASSIGNでは、自分の強みや向いている環境を客観的に把握できます。

また、第二新卒エージェントneoでは、20代に特化したキャリア支援を受けられ、面接対策や言葉遣いの改善についても具体的なアドバイスがもらえます。

「口癖を直したいけど、自分だけでは難しい」と感じる方は、こうしたサービスを活用して新しい環境で再スタートを切るのも選択肢の一つです。

まとめ:口癖は小さな習慣だがキャリアを大きく左右する

口癖は一見するとささいな言葉の習慣に思えます。

しかし実際には思考回路や行動パターンを映し出す鏡であり、周囲からの信頼やキャリアの評価に直結します。

この記事では、仕事ができない人に共通する口癖を10個取り上げ、その背景にある心理学的根拠を解説しました。

- 「でも」「だって」と責任を回避する口癖

- 「忙しい」「無理です」とネガティブに決めつける口癖

- 「聞いてません」「私には関係ない」と主体性を欠く口癖

- 「どうせ…」と挑戦を放棄する口癖

これらの口癖は、責任回避・ネガティブ思考・依存傾向という共通点を持っており、改善しない限り「仕事ができない人」という評価を強めてしまいます。

大切なのは、気づき → チェック → 改善 → 習慣化のサイクルを回すことです。

セルフチェックや他人からのフィードバックで自分の口癖に気づき、認知行動療法的な「言葉の置き換え」や「行動記録」を通じて改善を進めましょう。

もし一人では難しい場合は、キャリアコンサルや転職支援サービスを頼るのも効果的です。

第三者の視点を取り入れることで、自分では気づけない「言葉の癖」を直し、信頼される発言習慣を身につけることができます。

口癖を変えることは、小さな一歩かもしれません。

しかし、その積み重ねが評価を変え、キャリアを大きく左右する分岐点になります。

今日からぜひ、自分の口癖を意識し、前向きな言葉に変えていきましょう。